《于成龙》大结局是赫里残害百姓被斩首一代廉吏于成龙逝世。

《于成龙》大结局剧情内容

石玉兰带着车夫遇到了前来接应的柳晋阳,此时赫里率兵追来。大火蔓延。柳晋阳对石玉兰等人说:“他今天要杀人灭口。我今天就是拼了这条老命了,也会把你们送回总督衙门。”门外,赫里带领家丁恶狠狠地说:“看看有没有别的什么出口,别让他们跑了。”逃跑途中,柳晋阳口吐鲜血,跌倒在地。赫里扔过尖刀,柳晋阳推倒石玉兰,鱼壳的车夫被杀。赫里又跑过来要杀石玉兰等人,柳晋阳挡在石玉兰前面,被赫里连砍数刀,活生生地死在于成龙面前。赫里挑衅地看了看于成龙,甩手离去。临终前的柳晋阳对于成龙说:“是玉兰帮了你。不哭,玉兰,我想给大伙唱两句。我想给大伙儿唱两句,不然就没有机会了。”柳晋阳死在石玉兰的面前。于成龙仰天悲嚎。石玉林等人在奠堂门口,哀悼柳晋阳的离去。石玉兰在家中悲泣,手摸柳晋阳生前爱用的剑。“一对对那个鸳鸯水上漂,人家那个都说是咱们两个好。”石玉兰的脑海中一幕幕回忆柳晋阳生前与之定婚的场面,泪水婆娑。

于成龙回忆好友生前的趣事,挥毫写下《哭晋阳》“手执着祭亡杯,道一声兄弟可安息?痛煞成龙心,一腔热血负青天,年亦老,何处可还乡?”于成龙想起柳晋阳生前说过:“能追随你,是我柳晋阳一生的心愿。”更加悲痛。第二天,于成龙在大堂上命令:“押故意杀人犯赫里上堂。”江苏总督站出来问:“赫里是什么身份的人?”于成龙毫不畏惧:“你告诉本官,赫里究竟是什么人?丁大人,本总督就要在两江大堂上,公审赫里。”周瑞和高呼:“升堂。”于国柱面色紧张。赫里被众衙役押解上堂,他质问于成龙:“你算老几?”众衙役将赫里推倒在地。于成龙凛然问赫里:“柳晋阳是不是你杀的?”赫里嘲弄地说:“难道是你杀的不成?”于成龙又问:“鱼壳的车夫是谁杀的?”“是老子杀的。”赫里满不在乎地回答。于成龙摆出赫里的罪状:“你为一军统帅,不思天下安然,不体皇上恩威,残害百姓……”赫里威胁于成龙:“你记得我是皇家外戚,记得我是封缰大吏就好。马上给老子松绑。”于成龙严肃地说:“等你的项上人头落地,我自然会给你松绑。”余国柱为赫里求情:“纵然是犯了死罪,也应当由宗人府处理。”

于成龙面不改色:“抚台大人,你是说本总督没有审判赫里的权力。我要非审不可呢?”余国柱说:“我将会同江苏的官中联名上疏皇上,弹劾你。“”于成龙毫不害怕,说:“余国柱,你给我退下。罪犯赫里,你给我听好了。第一个饶不了的人,就是皇上。你想回京,你落到本总督手里,你回得去吗?”于成龙宣布:“本官现在代表两江的老百姓,判你死罪。本官兼有兵部尚书。将赫里押出衙门,极刑问斩。”赫里吓得冷汗直冒,瘫倒在地。众衙役把他抬出大堂。紫禁城内,康熙皇帝说:“江苏巡抚余国柱上奏,告于成龙僭越朝纲杀死赫里的罪行。”罗吉仁捧上甲胄。皇帝说:“这是两江总督送过来的赫里生前的甲胄。让众位臣工都看看吧。”纳兰明珠、陈廷敬等人看在眼里。皇上说:“赫里是一品命官。于成龙不顾他是朕的亲外甥,而斩了他。他是胆大包天。可是朕还想说,这个于成龙是勇气可嘉呀。赫里长期以来残害百姓,祸害两江,不杀赫里,不足以平民愤,天理难容。于成龙的事情交由刑部处理。”皓月当空,于成龙、熊赐履两人喝酒聊天。熊赐履劝于成龙:“皇上未曾裁决,其实就是裁决。于成龙你一生刚正不阿,当自知啊。自知你所谓的天理良心。”于成龙感言:“上对得起心,下对得起地,也对得起自己的良心,别无所求。”“于大人,你在想什么?”于成龙倒酒敬熊赐履,一口饮尽。牢房外面,官员宣读了圣旨:“两江总督衙门捕头雷翠亭无罪释放。”

雷翠亭叩头在地:“谢主隆恩。万岁万岁万万岁。”他浑身伤痕累累,勉强站立起来,艰难地一步一步向前走。官衙内,于龙龙说:“玉兰,我想找个安静的地方待几天。家里就交给你。”他郑重地望着周瑞和:“皇上一日不革我的职,我不能不理事。去火耗是我于成龙份内的事情。”于成龙慢慢戴上顶戴。夜晚,于成龙秉笔直书:“但凡富裕的地方,去火耗意味着让那些既得利益者失去他们应有的利益。”第二天,周瑞和搀着于成龙迈入大堂:“周先生,我今天有点累。你帮我把文案读一下。”周瑞和坐在台下,宣布《严禁火耗谕》:“身为百姓父母官,下念百姓困苦,决不可肆意加重百姓负担。望各位同僚切记切记。”坐在椅上的于成龙仿佛睡着。周瑞和发现于成龙没有声响,走近一看,于成龙已经坐化。夜里,周瑞和坐在码头上,把瓦罐里的家乡土一点点地撒在河里。“只解沙场为国死,何须马革裹尸还。”太极殿上,康熙皇帝悲痛地走到宝座旁,含着泪说:“朕的股肱之臣两江总督兼兵部尚书于成龙累死在他的任上,朕痛心不已呀。23年的为官之道,值得诸位爱卿借鉴。澄叙官方首重廉吏,其治行最著者,尤当优加异数,以示褒扬。于成龙,操守端严,苦节克贞,朝野惟尔,鞠躬尽瘁,真一芥之弗取,越数官而弥坚。奄忽云亡,能无悯焉。萧然官舍,竟担石之无存。清风未远,长存表德之思。宠恤重颁,丕著旌贤之典;尔灵不昧,其克歆承。成龙爱卿,居官清正,实乃天下廉吏第一。”大殿百官都默默流泪。秦晋大地,于成龙的家人给他烧纸。他的妻子邢家媛已老迈不已。他的丈人邢济堂颤颤巍巍地拄着拐掍,给女婿上坟:“我跪的不是我的女婿,是一代廉吏于成龙。”

雍正二年,雍正皇帝宣布实行“耗羡归公”。有人提出先在山西试行,然后再在全国推行。雍正皇帝断然否决:“天下事惟有可行与不可行两端耳,如以为可行,则可通之于天下;如以为不可行,则亦不当试之于山西。”自此,全国各省相继实行“耗羡归公”。这一减轻了的额外负担,对整顿吏治、减少腐败产生积极的作用,开启了弊革风清的一个时代。同时,也了却了于成龙一生的心愿。

《于成龙》剧情内容

于成龙在出仕前刻苦学习祖国优秀传统文化,以修齐治平、知行合一、义不辞难为价值追求;出仕后,在23年的从政生涯中,跨越广西、湖北、福建、直隶、两江等省区,从七品知县到封疆大吏,坚持以民为本、一切从实际出发,以勤政爱民、勇于担当、三举卓异的从政实践,刻苦廉洁、刚直不阿、一尘不染的人格魅力,深得各地民众爱戴和各省督抚的器重,康熙帝盛赞为“古今廉吏第一”。

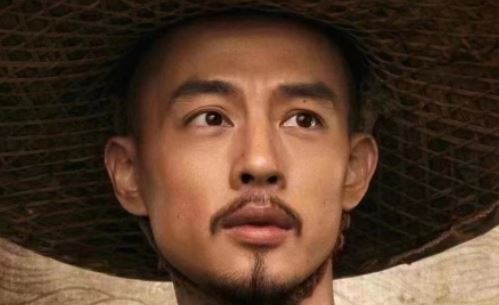

《于成龙》是吴子牛执导,由成泰燊、王雅捷、巫刚、修庆领衔主演的古装剧。该剧以清官于成龙的为官经历为主线,讲述了于成龙为民做主、为民请命、为民除害、为民造福的一系列故事。该剧于2017年1月3日在一套首播。

《天下长河》以清朝年间的一段黄河治理工程为线索,讲述靳辅、陈潢两位治河能臣经历数十载风雨,欲护黄河安澜、还百姓平安的故事。

《天下长河》电视剧开篇就显露出久违的历史剧磅礴气势,大雨滂沱下的紫禁城、奔腾汹涌的黄河、喊着号子防汛的河工。

第一幕紧扣着“治河”主题:堤坝上河工面对“黄龙”袭来各自逃散的一刻,黄志忠饰演的安徽巡抚靳辅毅然挺身而出,冲上大堤率众抗洪,一场戏立住了这个“定海神针”般的人物,黄志忠凭借精湛演技把角色身上的浩然正气、慨然义气诠释得颇具神采。

在内容创作上,《天下长河》通过传奇式的表达手法,营造出亦庄亦谐的风格特点。剧中的索额图和明珠两位权臣,由梁冠华、公磊这两位一胖一瘦的演员演绎,两个角色在人物塑造上就已“相映成趣”。索额图和明珠的朝堂斗法,表面上诙谐幽默,背地里各怀鬼胎,加上罗晋饰演的康熙,组成了一个和《铁齿铜牙纪晓岚》相类似、带有戏说色彩的皇家“铁三角”。

故事开篇的“赶考三兄弟”也是一组充满喜剧色彩的人物设定,这个民间“铁三角”由尹昉扮演的“怪才”陈潢、陆思宇饰演的狂狷书生高士奇、赵麒饰演的“喜极而疯”的举子徐乾学组成,三人的几场群戏同样让观众忍俊不禁。

《天下长河》人物群像精彩,奚美娟饰演的孝庄太皇太后,苏可饰演的“每日三省吾身”的于振甲,人物刻画都有独到之处。

《天下长河》是文艺作品,并非正史。“靳辅治河”有成绩,但后代争议亦多。从结果看,靳辅主张的“束水冲沙”(收窄河道,用水的冲力带走河床泥沙)是失败的,“减水坝”后来也出现了种种问题。靳辅算不算清官,亦属悬案。

《天下长河》为突出靳辅、陈潢,将名臣于振甲(即于成龙)写成食古不化的冬烘,指陈潢、高士奇、徐乾学是结拜兄弟,将徐乾学刻画得猥琐不堪,称陈潢死在狱中(陈潢未及入狱已病死)……均非史实。

在细节上,《天下长河》也不够严谨,如:翰林院中人集体打养生太极拳(太极拳一词出现在光绪时期,清末才“传习者颇众”),康熙频频微服私访,徐乾学成了“索党”(徐乾学属明珠党)……

《天下长河》能火,可能是迎合了观众们对清朝的刻板印象,即复杂多变的政争,黑白分明的派系;一事不成,必然有贪官,一事能成,必因主事者手上有老茧、家中无余粮。这种刻板印象不利于正确认识历史。

康熙为何要治河

“天下之事三大虞,一河二路三官吏。”历代皆以治河为大政。

康熙曾说:“朕自听政以来,以三藩及河务、漕运为三大事,夙夜廑(同勤)念,曾书而悬之宫中柱上(电视剧误成贴于墙上)。”

明清长期战争,河防废弛,“官窜夫逃,无人防守,伏秋汛涨”。清顺治时,黄河年年决口。康熙元年到康熙十六年(1662—1678年),黄河共决口67次(不同学者统计数字不同,《清史稿》记为46次)。五易河督,均无成绩,特别是康熙十五年(1677年)夏,黄河堤防再崩34处,缺口300余丈,“扬属皆被水,漂溺无算”,迫使康熙下决心彻底治理黄河,将水利经费从三十万金增至三百万金。

当时治河的主要困难在:

其一,黄河含沙量高,抬高河床,下河七州县(即江苏省宝应、高邮、盐城等县)一段成“地上悬河”,遇雨则溢。

其二,大运河水源不足,需引黄河水,致运河淤塞,漕运艰难。

其三,大运河借用了黄河的180里河道,浪高水急,风险大。

问题源于南宋时黄河第四次改道,主流夺淮河河道入黄海(支流从山东入渤海),黄河水多沙多,一到汛期,淮河沿岸即成泽国。“大明治水第一人”潘季驯提出“束水攻沙”,即收窄河道,利用水的冲力带走泥沙,以清淤防洪,被称为“潘法”。

“潘法”并不科学,因时人不知测含沙量等,被冲走的泥沙在下游淤成三角洲,延缓流速,只需几十年,水灾便卷土重来,但那时已无人追责,“潘法”被认为是最佳办法。康熙派靳辅当总河,正因靳辅遵奉“潘法”。

靳辅可能也受过贿

靳辅是康熙朝12位总河中成就最高者。

靳辅是汉八旗中镶黄旗人,父靳应选在顺治元年(1644年)“从龙入关”,官至通政使司右参议(五品)。顺治九年(1652年),19岁的靳辅从官学生考入国史馆,任编修,此后担任过内阁中书、兵部员外郎等,康熙十年(1671年),38岁的靳辅成安徽巡抚。

康熙让靳辅当总河,源于两点:其一,吏部尚书明珠大力推荐,明珠与靳辅是八旗官学时的同学。其二,靳辅属八旗旧部,皇帝视同家人。剧中靳辅见皇帝时自称奴才,而非臣,符合当时习惯。

靳辅是否党附明珠,史无明录,但未必是清官。据《清圣祖实录》,康熙曾试探靳辅:“尔之僚属何人最为清廉?”靳辅回答:“河工浩繁,员役众多,其中赏赉激劝,使之奔走,不无费用……若古人一介不取,一介不与,远愧不能。臣自揣如此,何敢保其僚属清廉,以欺圣明。”

靳辅承认既受贿也行贿。清代制度漏洞大,无陋规寸步难行,任事者不得不腐败。康熙对此了然于胸,提问是测验靳辅诚实与否。

靳辅做事认真。被任命为总河后,经2个多月考察,“遍历河干,广咨博询,求贤才之硕画,访谙练之老成。毋论绅士兵民以及工匠夫役人等,凡有一言可取、一事可行者,臣莫不虚心采择,以期得当”。一日上八疏,提出治河方略。

靳辅治河的特点是将漕运、治淮、治黄通盘考虑,但只重下河七州县,忽略山东、河北等处。靳辅治河期间,这些地区的河患始终没解决,且靳辅很少实地勘察相关堤坝,引起康熙不满。

陈潢不是河伯转世

电视剧中,靳辅、陈潢为勘探河源,到了星宿海(今属青海省玛多县),此处不合史实。

误会源于陈潢死后,同乡兼友人张霭生据其治河思想,写成《河防述言》(剧中称康熙题签,应是虚构),通篇体例是靳辅提问、陈潢回答,乾隆时附在靳辅的《治河方略》后出版,并加入《河防摘要》(可能是顺治时任总河的朱之锡著)与河图。后人误以为,书中河图出自靳辅、陈潢之手,其实是乾隆时所绘。

最早提出星宿海是黄河源的,是乾隆的乾清门侍卫阿弥达,他奉旨去青海考察河源,刷新了“黄河源有二”的旧观念。剧中一边安排陈潢在监狱中画他死后才有的河图,河源在星宿海;一边又让他念念有词,称“黄河源有二”,未免荒唐。

那么,陈潢真是河伯转世?恐是民间传说。

陈潢是靳辅的师爷,康熙十年(1671年)入幕,时靳辅刚接任安徽巡抚,不负责治河。靳辅过邯郸吕祖祠时,见壁上陈潢题诗,即:

四十年中公与侯,

虽然是梦也风流。

我今落魄邯郸道,

要替先生借枕头。

与剧中“愣头青”的书呆子形象相反,现实中的陈潢状貌魁梧、气宇轩昂、举止持重,当时陈潢已36岁,只比靳辅小2岁。剧中靳辅得知陈潢去世,痛苦地说:“他是如此的年轻……”可陈潢去世时已52岁。

陈潢治河,主要贡献在亲临一线、工作负责,原工程预算600万两白银,他细心节省,只用了251万两。长期扎根基层,所以陈潢“学之于水,不学之于禹”,但他并没真正突破“以经治河”的误区,凡事皆套用“潘法”。

争议重重减水坝

陈潢治河,减水坝争议最大,即“潘法”中的滚坝(并不是剧中所说的前所未有),又名分洪坝,即在河道一侧建分流设施,遇特大洪水则开坝分水,减少主坝压力。康熙颇不认同,认为“水流浸灌,多坏民田,朕心不忍”,看到它在抗洪中发挥了巨大作用,仍表示:“此减水坝虽有益于河工,实无补于百姓。”

黄河泥沙多,分洪后,减水坝易淤,只能再建新坝,随着河床抬高,建新坝难度加大。康熙时,一座减水坝需6万两白银,道光时已超35万两,政府财政难以负担,只好听任泛滥。

不论是潘季驯,还是靳辅、陈潢,都没考虑过从上游开始治沙,层层防护,才能解决下游淤积的问题。古人无现代科学观念,测量少、数据少,遇事凭“直觉加俗理”,很难发现问题的根本原因。面对复杂局面,只好从经典著作中找依据。陈潢反对动辄提大禹,可他自己也常拿“大禹治水”说事。

康熙一直不太信任靳辅。靳辅任总河后,第二年、第三年在大水中损失惨重,第四年还出现了决堤,未实现“三年让黄河归故道”的承诺,康熙一度想换马,最终只是让“靳辅著革职,令戴罪督修”。电视剧将决堤责任推到于成龙的头上,未免冤枉。

清朝有两个于成龙,都以清廉著称。小于成龙字振甲,即剧中的于振甲。与靳辅一样,于成龙也是汉八旗,11岁随全家“从龙入关”,后过继给伯父、名将于得水。于得水死后,于成龙恩荫入仕。

出身底层旗人,于成龙不靠科举上位,并非理学先生,剧中于振甲太过矫情。

技术之争变了味

在电视剧中,靳辅与于成龙治河理念不同,导致康熙误会,最终酿成悲剧,这也不完全符合史实。两人争议长达三年,康熙多次召开集体会议讨论,才决定采用于成龙的办法。

康熙第一次南巡时,便已提出“挑浚海口”,比于成龙早得多。于成龙方案未列预算,仍受重视。明珠认为,“其工费约用百余万两”,“若以百万帑金尝试于未必可成之工,殊为无益”,他建议康熙派人“亲至其地一看”。康熙派萨穆哈、穆成格、汤斌等确勘,结果是“彼处百姓,佥谓挑浚海口无甚利益”,康熙“沉思久之”,表示“既经众议如是,著停止”。

如剧中所说,康熙改主意,源于汤斌不经意地表示,地方也有不同意见,但未奏报上来。

康熙敏感地意识到,明珠、余国柱在蒙蔽自己,恰好言官郭琇上书弹劾靳辅,康熙便“启发”他说:“廷臣中有掣肘河务者,尔予本内曾言及否?”几天后,郭琇便上疏弹劾明珠、余国柱,甚至称余国柱是余秦桧。

郭琇当吴江知县时,本“以贪渎闻”。后上司汤斌劝郭琇走正路,郭琇退回全部赃款,并让家人用十几桶水彻底冲洗大堂,从此成了清官。弹劾明珠后,史书称他是“铁面御史”。

剧中称徐乾学、高士奇和陈潢是结拜兄弟,但高士奇比陈潢小8岁,陈潢怎会叫他二哥?高士奇升迁全靠明珠。徐乾学比高士奇大14岁,是当时文坛领袖,他的弟弟徐元文是状元,二人还是顾炎武的外甥。徐乾学官声不佳,为人贪墨,顾炎武刻意躲着他,但他不会像电视剧中那么猥琐。

悲情不应渲染

电视剧称于成龙不懂治水,其实,他任直隶巡抚时曾治卢沟河,该河泥沙多,被称为小黄河。于成龙的办法就是疏浚河道、加固河堤,此后40多年安然无事,改称永定河。

1700年,康熙表示:“靳辅治河时,河道甚好。自任王新命后,仅守靳辅成绩,并无别行效力之处。于成龙初任总河,已将靳辅所修之处,改治一二次。及至董安国,则事尽废坏不堪矣。”

整体上看,康熙最认可靳辅,他批评于成龙“短靳辅,谓减水坝不宜开”,导致河务无功。于成龙承认妄言,“今亦视(靳)辅而行。”这时靳辅已去世两年,剧中演成于成龙当面向靳辅磕头认错。

后人赞美靳辅,一是康熙将靳辅树为典型,以激励后来的河官;二是靳辅确有实绩,甚至超越了潘季驯,后代并称“潘靳”。

靳辅、陈潢坚持专业性,意外被卷入政争中,确有几分悲情,但不宜夸张。

自古能成事,离不开一个有作为的皇帝,一个脚踏实地的下属,一个专业性强的专家。可这个“铁三角”并不稳定:皇帝的目标是一家一姓,对封建时代的臣子来说,该以百姓为中心,还是以皇帝为中心,是无解的困境,太坚持专业,易被疑为不忠。

历史就是历史,不应把陈潢刻画成科学家,把靳辅刻画成车间班组长。应该学习他们的伟大人格,但也应看到,他们既无科学精神,也无科学方法,有时是用一种盲目对抗另一种盲目,姿势很对,结果却未必对。过分渲染悲情,可能会忽略对他们的批判,以为办事方法不重要,有热情、讲操守就行,这就可能走进新误区。